传统直觉告诉我们,螺栓只要“拧到拧不动”就行。但在航空发动机、风电塔筒、高铁转向架这类高载荷、高振动的连接里,工程师却常常故意把螺栓拧到产生塑性变形——也就是超过屈服点。乍听之下,这似乎与“安全”背道而驰,实则是一场对材料、力学与成本的精准权衡。螺栓拧紧屈服点,指的是螺栓在承受拧紧力矩时,开始出现屈服变形的应力临界值。它既是螺栓材料开始产生屈服应力的极限,也是拧紧过程中螺栓进入塑性变形阶段的标志。

那么屈服之后:螺栓身上究竟发生了什么?

l弹性区:扭矩上升,螺栓像弹簧一样被拉长,松开后立即复原。

l屈服区:材料开始流动,螺栓产生 0.2 % 左右的永久伸长。

l应变硬化区:继续旋转,螺栓强度再次升高,直至颈缩、断裂。

故意踩过屈服点,就是要把螺栓“停”在第二阶段末尾:既让材料发生微量塑性变形,又远离断裂边缘。此时,螺栓获得两大礼物:

更高的预紧力:同规格螺栓,屈服后预紧力可比弹性上限提高 30 %–50 %。

更好的防松能力:微量的塑性变形让螺纹副之间的接触压力重新分布,振动环境下更不易松动

那又该如何保证螺栓拧紧能更好的“停”在第二阶段末尾呢?

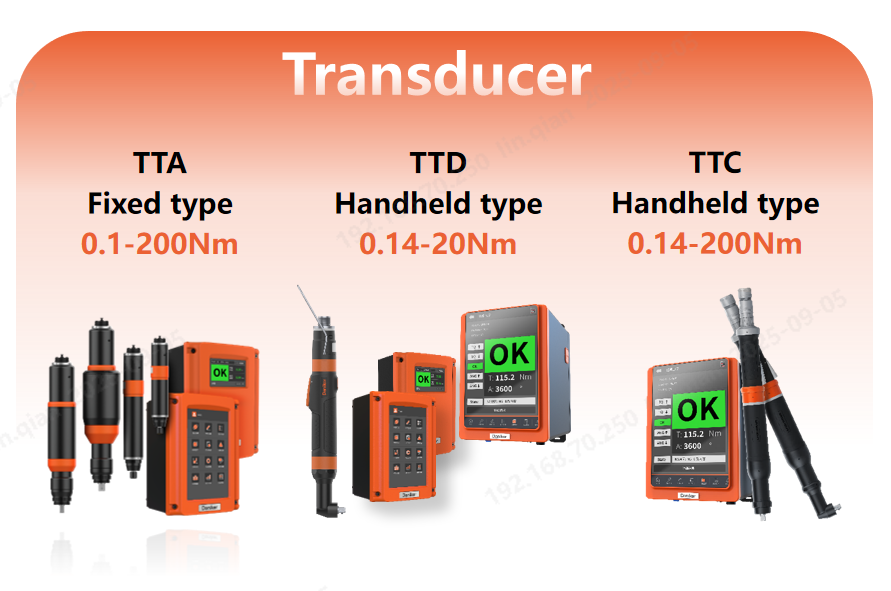

采用丹尼克尔高精度传感器式拧紧工具,通过精确控制扭矩,提升拧紧质量,全扭矩范围内6σ±5%精度;同时拥有多种高阶拧紧策略,采用扭矩+转角法。先用扭矩把螺栓带到弹性上限附近,再旋转一个固定角度(通常 30°–90°)。角度控制越过屈服点,扭矩下降作为“到位信号”。同时还具备数据记录与存储功能,便于后期追溯每颗螺钉的拧紧状态,为装配质量管控提供了有力的数据支持。